◆「群馬と東京から来館」

「以前来館した友人から聞いた」と群馬と都内の皆さん5人が4月6日に来館しました。女性たちは都内千代田区の伝統ある「女子学院」の同級生で、車椅子の男性は大学教員との事です。

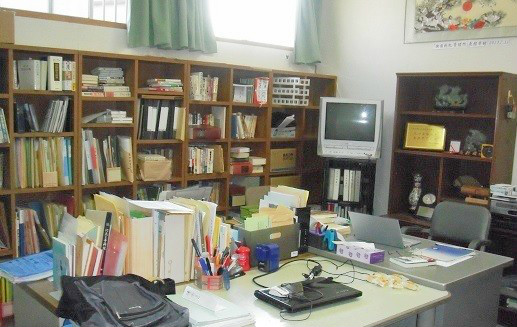

パワーポントを使った芹沢事務長の説明の後に、貴重な映像も2本視て戴きました。重大な加害虐殺をしながら赦された「戦犯・中帰連」の事は詳しくは知らず「勉強になった」と感謝され、この後2時過ぎに車で「丸木美術館」に向かいました。中国では一般市民1000万人が虐殺され(日本人犠牲者310万人)ており、その加害は中帰連だけの体験ではなく、日本兵の殆どが体験していますが、加害は語らずに亡くなりました。

◆事務局長「東京・目黒」出張講演(2024/3)

東京・目黒の「目黒東急会館」で3月13日、芹沢事務局長が「10~30代」の若い現職の皆さん30名ほどに、パワーポイントを観てもらいながら「中帰連・戦争」の話をした後に、中帰連の記録映像を観てもらいました。

皆さん初めて聴く・知る話で真剣に聴いて下り、質疑応答も活発でした。

記念館の来館者は研究者やジャーナリストは別として、一般の方はどうしても年配者が多く、若い皆さんへの話は久しぶりで張り合いがあり有難う御座いました。この集会は昨年8月に『女のしんぶん』の取材で来館下さったた小林美咲さんが設定して下さいました。

◆「中国中央TV、人民日報」が取材(2024/2)

2月17日に中国のNHKと言われる「中国中央TV」(CCTV)から2人の記者が取材に来ました。館内取材の後に芹沢事局長と宮本司書がインタビューを受けました。また同28日には『人民日報』の東京支局長と特派員も取材に来ました。

※以下『CCTV』放送画面の「URL」です。写真は『人民日報』の記者

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/video.html?item_id=14947265938149531657&toc_style_id=video_default&share_to=wechat&track_id=1ae29f97-b2b8-4d28-850c-1746e525568c

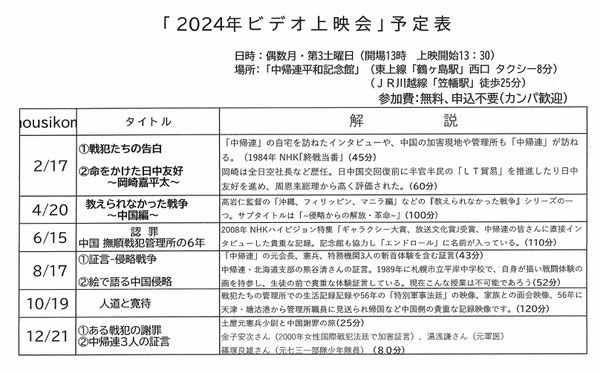

◆「ビデオ上映会」開催(2024/2)

記念館には貴重な戦争関連映像が100本以上ホソンしていますが、保存だけでは勿体ないので皆さんに見てもらおうと、今年から定期的に『ビデオ上映か会』を開くことになり、2月7日に『第一回上映会』を開きました。今回の上映内容は下記の通りでした。今後の「予定表」をアップしますが。原則【偶数月・第三土曜日・13時」です。

今回の内容

①『戦犯がたちの告白』(45分)

②『命をかけた日中友好~岡崎嘉平太』(60分)

◆韓国から研究者来館(2024/2)

2月3日に韓国から2人の大学教員の女性研究者が来館しました。お二人は友人同士で大学も別で、別行動で来日し日本で合流し来館したそうです。

「中帰連」を知ったキッカケは、過日来館した『ハンギョレ新聞』金・元編集長がハングルで書いた本『私は戦争犯罪人です』(右)を読んだり、この記念館のホームページを見たりして知ったそうです。「慰安婦問題」なども研究しているとの事です。この後、長野県の「松代大本営」も尋ねるそうです。

28日には別の大学の男性研究者が3人で来館しました。この皆さんももこの金・元編集長の本で「中帰連」を知ったそうです。

◆ ラオスから再来館(2024/1)

昨年5月にライスから来館下さった村山昭雄さんが、年明けの1月に再度来館下さいました。

村山さんは神奈川県大和市の少年施設などに勤務した後、青年海外協力隊に参加しラオスに派遣されました。現地女性と出会い結婚し、30年余り現地で暮らしています。二人の娘さんが名古屋で暮らしている関係で、年1、2回帰国するそうです。

中帰連を知ったキッカケは、『週刊金曜日』とのことで、「受け継ぐ・関西支部」のズームに参加し、講師だった石田隆至理事と繋がり「是非!記念館に」と推薦されたとの事でした。

当日は10時過ぎに来館し15時過ぎまで「戦犯たちの告白、命をかけた日中友好~岡崎嘉平太、フィルムは見ていた~南京大虐殺」などの映像を観て戴きました。

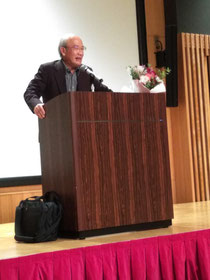

◆「中帰連に学ぶ会」開催(2023/12)

今回は9月に松村前理事長から引き継いだ荻野富士夫新理事長に「治安維持法と『大東亜治安体制』―日本・台湾・朝鮮『満州国』」のテーマで講演戴きました。

ご承知の方も多いと思いますが、荻野理事長は長い間、小樽商科大学に勤め停年をになり同大学の名誉教授で、「治安維持法」の第一人者でありTVや新聞でお顔を拝見した方多いかと思います。当日は狭い記念館閲覧室一杯の30名ほどがご参加下さいました。 当日は10頁の「レジュメ」も配付され約1時間余りの講演の後、「質疑応答」もありました。

講演内容1980年代以降の東アジアの社会変革、第二次大戦後の台湾・韓国における軍事独裁政権の存続、治安維持法100年を前に治安維持の法の「悪法性」をより性格にするためにと進みました。レジュメには詳しい同法の検挙者数や起訴率など、何点もの詳しい資料と共に話しをお聴きしました。

最後に「ファッシズム国歌での比較」として、占領地域におけるドイツの「治安体制」、ポーランド、オランダ、フランスなど治安法令治安構想にも触れました。

次回は「3月16日(土)」13:30から講師は内海愛子さんの予定です。

◆「平和のための博物館市民ネット」全国交流会 4年ぶりに「満蒙開拓平和記念館」で開催(2023/12)

「平和のための博物館市民ネット」の全国交流会がコロナで開けず、対面での全国交流会が4年ぶりに、長野県阿智村の開館10年を迎えた「満蒙開拓平和記念館」で12月2、3日に開催され、50名余が参加し10人から発表がありました。

長野県は開拓団犠牲者が31,246人と一番多く二位の山形の13,252人の倍以上の犠牲者を出しています。また県内でも阿智 「(満蒙開拓平和記念館」長野県阿智村)

村を含む下伊那・飯田地域の犠牲者がダントツに多く犠牲者を出しています。

初日は主催者代表として丸山豊さん(ピース愛知)の挨拶の後、開催館の「満蒙開拓平和記念館」の寺沢秀文館長の挨拶で始まりました。

最初に主催館事務局長の三沢亜紀さんから「10年の歩みレポート」報告があり、続い北村栄美さん(89歳)が「親子で辿る満蒙開拓の歴史」と題し親子で掛け合いながら、開拓団の辛い体験談や「語り部」を始めたキッカケなどについてお話し下さいました。

その後、地元の県立松川高校ボランティア部の生徒の皆さんが、4組に分かれた参加者に館内の展示説明をしてくれました。

その後「会員報告」に入り「ひめゆり平和祈念資料館、伝言館、飯田市平和祈念館を考える会、法政大学非常勤講師」の順で、各15分の持ち時間で発言がありました。その後、全体討論として質疑応答や意見交換がありました。

二日目は会員報告で「山梨平和ミュージアム、アウシュビッツ平和博物館、wam、立命館大学、平和友の会、ピース愛知」の順て発言があり、休憩を挟んで「質疑応答、意見交換」もありました。

閉会・お礼の挨拶には寺沢秀文館長の挨拶に続き、最後に共同代表の池田恵理子さん(wam)から主催者挨拶で閉会しました。

この集会は翌3日の『信濃毎日新聞』と『中日新聞』で大きく報道されました。

来年は「東京大空襲・戦災資料センター」です。 (信濃毎日) (中日)

◆仁木ふみ子と「平和の環」展 開催(2023/11)

関東大震災から100年の今年10月29日~12月27日の間、記念館のエントランスで記念館の初代理事長・仁木ふみ子(2012年8月、85歳で逝去)の業績展示をしています。

11月25日には「記念講演」が開かれ30人余りが参加し、中国大使館から岑松一等書記官も駆けつけました。講演には仁木が上海の「華東師範大学」で講師をしいた時の通訳兼助手として、長い間、公私を共にしてきた王智新さん(大学教授)が、仁木との出会いなどを含む話がありました。

仁木は大分で高校の国語教師でしたが、最後は日教組本部の婦人部長を勤めました。

『震災下の中国人虐殺』や『無人区 長城のホロコースト』など多くの著書があり『宋慶齢選集』の翻訳もされました。教師仲間の後輩たちと『中国山地教育を支援する会』を組織し、戦争被害が大きく貧しかった中国奥地の興隆や温州などに学校建設やレントゲン

機器や文房具などの支援もしてきました。

また宋慶齢を尊敬し「宋慶齢基金会」の名誉理事もし、関東大震災下の王希天など中国人虐殺なども研究し、「女子研」(女子教育問題研究会)も首謀していました。「中帰連(中国帰還者連絡会)」関連の「撫順の奇蹟を受け継ぐ会」の代表や、「中帰連平和記念館」の理事長は最後の仕事でした。

当日は『仁木ふみ子追悼文集』(A5版、294頁 \2000)が届き、追悼文を寄せた皆さんに配付されました。

(中央・大使館)

第26回「戦争遺跡保存ネット」全国シンポ(2023/9)

昨年広島で開催された「戦争遺跡保存全国シンポジウム」が、今年は神奈川県横須賀の「追浜コミュニティーセンター」で、9月16~18日の3日間開催されました。このネットワークには37団体、135人の個人が参加しています。初日の全体集会には120名ほどが参加、当記念館も参加しました。

初日は主催者挨拶に続き大原一興さん(横浜国立大教授)の記念講演、続いて基調講演と2件の地元からの「地域報告」がありました。その後、総会が開かれ年間活動・経過報告や今年度の活動方針、会計監査報告、役員選出などが承認されました。その後、懇親会に移り遠方からの参加者とも交流できました。

二日目は第一分科会の「保存運動の現状と課題」では6団体が、第二分科会の「調査の方法と保存整備の技術」5団体、第三分科会の「平和博物館と次世代への継承」6団体が発言し、当記記念館は第三分会で芹沢事務局長が中帰連・記念館の経過や現状を報告しました。会場では「書籍交換会」も開いていました。

当記念館は「戦争遺跡」には直接関係ありませんが、過日、明治大学生田校舎で開催時に、主催者から参加を呼びかけられそれ以来参加しております。

三日目の最終日には「現地見学会」が設定され、昔から「軍都」と言われる横須賀市内の遺跡巡り3コースが用意され、希望者が参加しました。

◆4年ぶりに「7・7集会」開催(2023/7)

コロナで開催出来なかった「7・7集会」が4年ぶりに、浦和の「パルコ」で開催されました。

この集会は日中全面戦争になった1937年7月7日の「盧溝橋事件」を忘れないために、元軍人4団体(中帰連、日中友好元軍人の会、不戦兵士の会、関東日中平和友好会)が持ち回りで毎年開催していました。高齢で運営が困難になり今は後継団体の「撫順の奇蹟を受け継ぐ会、日中友好8・15の会、不戦兵士を・市民お会、関東日中平和友好会」がそれぞれ受け継いでいます。記念館は関連団体として協力参加しています。

当日は開会の挨拶に続き第一部として矢吹晋さん(横浜市立大学名誉教授)の『日中の現状を憂う』と題した80分の講演があり、休憩を挟んで質疑応答がありました。

その後、来賓の中国大使館の聶佳(じょうか)参事官の挨拶の後に、第二部に移り第二部は前記主催4団体の挨拶や近況報告があり16時過ぎに終了しました。

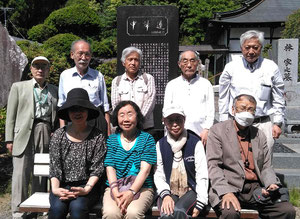

◆千葉で「観藤会」開催(2023/5)

中帰連千葉支部は自分たちの「体験と思い」を後世に伝えたいと、匝瑳市の妙福寺に『中帰連碑(謝罪碑)』を建立(1989年)しています。

私たちは毎年、境内の藤の花の咲く頃の「5月5日」に碑の前に集い、中帰連の皆さんを偲び心を新たにする場としています。

当日は「記念館、受け継ぐ会」の他に「日中友好協会千葉支部」からも4人 (「中帰連碑」前で)

が参加10人が参加しました。

碑が完成したものの碑文を読むと何処からも設置を断られました。最後に、この妙福寺の檀家総代をしていた篠塚良雄さんが、お寺に相談し了解を得られました。同寺には篠塚さんのお墓もあり、近くにお嬢さんさんも住み、当日も参加下さり普段「碑」の手入れもして下さっています。

731では「マルタ」と呼ばれた被害者は全員殺害され生き証人は一人もおらず、篠塚さんは貴重な証言者でした。当日は篠塚さんのお墓にもお参りし、碑の前で写真を撮り、庫裏をお借りし篠塚さんの「証言映像」を観た後、篠塚さんや中帰連の思い出など話し合いました。

【来年も『5月5日』に何方でもお待ちしています!】

【妙福寺】総武本線「八日市場駅」からタクシー15分

(千葉県匝瑳市飯高477番地)

◆「中帰連平和記念館」15周年集会開催(2021/11)

記念館は11月21日(日)に地元川越のウェスタ川越で「15周年集会」を開きました。遠く倉敷の会員や「長野、茨城、群馬、神奈川・・・」などからも駆けつけ130人余りがご参加下さり、メディアの取材もありました。

集会は松村髙夫理事長の主催者挨拶に続き、芹沢昇雄事務局長から「記念館15年の歩み」がパワーポイントで写真を見ながら経過説明があり、続いて細川清和理事から記念館も参加している世界各地で3年に1回開かれる「国際平和博物館会議」など海外との交流の報告がありました。

その後に中帰連の証言映像『泥にまみれた靴で』(25分)が上映され、記念講演として笠原十九司さん(都留文科大学名誉教授)からA4-11頁の「レジュメ」も配られ、1時間余の『現在の中国とわれわれの運動の課題』と題した現状の中国との関係の講演がありました。

会場には中帰連の檜山さんが戦場体験を描き遺した油絵や、中帰連関連の新聞記事なども展示し見て戴きました。

休憩を挟んで第2部は星野泰久理事の司会で笠原さんも入り、パネラーとして石川求(都立大学教授)小島一博(中帰連ご遺族)、藤原麗子(記念館

会員)、山本潤子(大阪大学大学院生)5名による「パネルディスカッション」に移り、会場からの質疑応答も含め2時間ほどの議論がありました。自身の戦争の加害体験を証言してきた中帰連・小島隆男さんのご子息の小島さんに、会場から「お父さんをどう思いますか?」との質問に、小島さんの「誇りに思います」とのご返事に、会場から拍手が沸き4時間ほどの集会は終了しました。

記念館はこの15年間一切の公的補助を受けず、全国のご理解ご支援下さる皆様の「会費とカンパ」にみに支えられ運営出来たことに、改めて心から御礼と感謝申し上げます。私たちスタッフも全員ボランティアで動いており「20周年」に向けて此からも頑張りますので宜しくお願い致します。

◆ 『ジェンダーの会』来館(2020/10)

吉川春子さん(元参院議員)が代表を務める「『慰安婦』問題とジェンダー平等ゼミナール」の皆さん15人が、10月24日来館下さいました。当初、30人の予定でしたがコロナを配慮し15人にさせて戴きました。

当日は吉川代表の他に「慰安婦裁判」の弁護団長をされた大森典子弁護士や、都内の他に埼玉などからもご参加下さいました。

プロジェクターで写真を見ながらの説明の後、中帰連の映像をみて戴き質疑応答など、昼過ぎから3時間ほど在館下さり、カンパも戴きありがと御座いました。

訪中体験の方もおりましたが、「中帰連」を詳しくは知らなかった方もいらっしゃり感謝して下さいました。

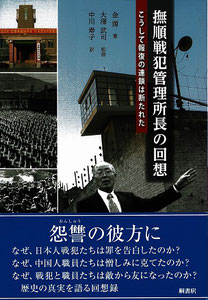

◆新刊『撫順戦犯管理所長の回想

~こうして報復の連鎖は断たれた』

元「撫順戦犯管理所」の金源所長(2002.3.7逝去・享年75歳)の貴重な証言記録が今月出版されました。この本は「撫順の奇蹟を受け継ぐ会」や「季刊中帰連」が中心になった金源先生の回想録を新たに翻訳出版したものです。

金源さんは中帰連の皆さんとは並々ならぬ信頼関係があり、帰国後も度々訪中し面会していました。鄭英順夫人はご健在です。金源先生は夫人と共に非常に日本語が堪能で中帰連の皆さんとのコミュニケーションも非常にスムースでした。当初、金源さんも戦犯たちへの厚遇に納得出来ませんでした。

管理所の事だけでなく、子ども頃の貧しく朝鮮から満州に渡った子ども時代からの経緯もあります。

著者:金 源 、監修:大澤武司、訳者:中川寿子

出版:桐書房 定価2000円 発行:2020.6.15 四六版 342ページ

※ご希望方は記念館まで (税、送料サービス)

E-mail:npo-kinenkan@nifty.com TEL&FAX:049-236-4711(水、土、日) 〒350-1175 埼玉県川越市笠幡 1948-6 (「振込用紙」同封でお送りします。)

◆『ブックレット』作成(2020/1)

日中戦争で中国の日本軍は南京大虐殺や3000人もの中国人の「生態実験・解剖」などの虐殺(731部隊)をしました。そして、戦闘だけではなく1000万人もの市民を虐殺し、強姦は日常的に行われました。

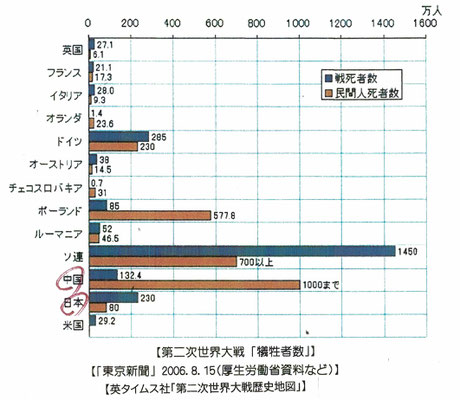

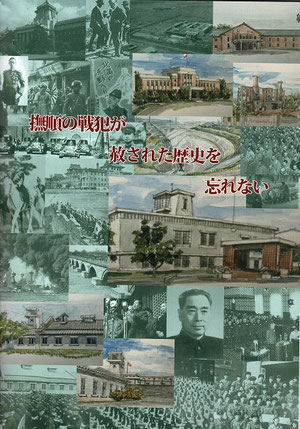

しかし、1956年の「特別軍事法廷」では1000人余の戦犯のうち、起訴されたのは僅か45人で、他全員「起訴免除」とされ釈放されました。そして、周恩来は起訴の45人にも「死刑も無期」も認めず1964年までに全員帰国しました。

この彼らの体験と歴史を『撫順の戦犯が赦された歴史を忘れない』を作成しました。希望者には送料込500円でお送りします。(B5版28頁、全カラー、年表、参考図書・映像資料掲載

E-mail:npo-kinenkan@nifty.com TEL&FAX:049-236-4711(水、土、日) 〒350-1175 埼玉県川越市笠幡 1948-6 (「振込用紙」同封でお送りします。)

◆第22回「中帰連に学ぶ会」開催(2019/12)

記念館で12月1日に恒例の「中帰連の学ぶ会」を開催しました。今回の講師には首都大学東京の哲学者・石川求教授にお願いしました。

石川先生は中帰連解散(2002.4)以前から、中帰連に関与をお持ち下さり「記念館会員」にも登録戴いています。石川先生は生前の中帰連神奈川支部の絵鳩毅さんとの交流もありました。絵鳩さんは旧東京帝国大学の和辻哲郎を尊敬しカント哲学など学び、石川先生とは哲学でも通じ合っていました。

絵鳩さんは大学卒業後に文部省に入省しました。しかし、当時、図書検閲を指示され「尊敬する恩師の検閲など出来ないと」退官し地方の女学校の教師になりました。それでも戦場の絵鳩さんは中国人を使った「人間地雷探知機」や「実的刺突」などに関与しました。当日、石川先生には哲学のみならず、絵鳩さんとの「思い出」も話して戴きました。

「平和のための博物館ネット」全国交流会(2019/10)

当記念館も参加している「平和のための博物館ネットワーク」の全国交流会が10月26、27日に埼玉県嵐山町の「国立女性教育会館」で開かれました。この交流会は年一回毎年開かれ、昨年は「ひめゆり平和祈念資料館」で開かれましたが、今年は当記念館の担当でした。交流会には46人が参加し14団体から報告がありました。

最初に宮原大輔さん(ピースあいち) 「全国交流会」(国立女性教育会館)

の事務局報告に続いて、現地挨拶として当記念館の松村髙夫理事長の挨拶で始まりました。各団体約25分の割り当てで各館報告に移り、途中休憩を挟んで初日は11団体から報告がありました。。

その後18時から「懇親会」を開き、参加者皆さんとの交流を図りました。「立命館大学国際平和ミュージアム」名誉館長の安斎育郎さんも26日夜、福島から駆けつけて下さいました。安斎さんは放射線防護学が専門で3・11以来、毎月2回今も福島へ放射能測定などのボランティアに通い続け、今回で62回目とのことです。

二日目は3年に1回世界各地で開催される「国際平和博物館会議」のジェネラルマネージャーでもある安斎郁郎さんの発言で始まりました。来年、京都と広島で開催される「国際平和博物館会議」の広報と参加の呼びかけでした。「平和のための博物館ネットワーク」は協賛団体になることが承認されました。

その後、3団体の報告の後、記念講演をお願いした武蔵大学教授の永田浩三さん(元NHKプロデューサー)から「戦争と平和をどう伝えるか」のテーマで講演戴きました。

最後に、事務局から「『表現の自由展』に対する行政の介入と市民の脅迫的言辞に関する声明」が、「全国交流会参加者一同」の名で採択されました。

二日目の午後は希望者30人が「フィールドワーク」として、バスで「丸木美術館」と「中帰連平和記念館」を訪問戴きました。

「NPO中帰連平和記念館」の前で記念写真

◆記念館「展示」(2019/10)

記念館は実質「資料館」ですが展示も必用との考えで、「全国交流会」に合わせて、今井理事の協力を得て狭い館内ですが一部展示を行いました。一部の展示は「11月末」迄です。

「戦争遺跡保存全国ネット」シンポ(2019/8)

当記念館も参加している「戦争遺跡保存全国ネットワーク」の全国シンポジウムが今年は熊本城近くの「熊本市国際交流会館」で、8月24、25、26日に開かれ芹沢昇雄事務局長が参加しました。集会は熊本県と市の教育委員会が後援し、地元のTV局も取材に来ていました。

全体集会の参加者は約120名で、初日は熊本大会実行委員長の主催者挨拶に続き、熊本市長代理の来賓挨 「全体集会」(熊本市国際交流会館)

拶があり記念講演に移りました。二日目は3つの分科会に分かれ各館からの報告がありました。三日目は2コースに別れ「現地見学会」がありました。

記念講演は「熊本城と軍都熊本」と題し、大阪大学名誉教授の猪飼隆明名誉教授が講演しました。熊本城の建設から熊本鎮台の設置、西南戦争、城の焼失、軍の接収・・・」などについて1時間余りの講演がありました。

休憩時間には有名な「クマもん」が会場に現れ雰囲気を和ませてくれました。休憩後は基調報告として「戦争遺跡保存の現状と課題」と題し、戦跡保存全国ネット共同代表の出原恵さんからの報告があり、その後、地域報告として「熊本の戦争遺跡~現状と熊本地震から復興へ」と、地震後の復旧状況の報告が「熊本戦跡ネ 「第三分科会」

ットの高井和生さんからあり初日は終了し、会場を移し懇親会もありまた。

二日目は「保存運動の現状と課題」、「調査の方法と整備技術」、「平和博物館と次世代への継承の3つ「全体集会」(国際交流会館)承」の分科会に分かれ、各館の報告がありました。記念館は第三分科会に参加しました。各分科会はそれえぞれ7,8団体が参加し発表がありました。

◆埼玉で今年も「7・7集会」開催(2019/7)

7月7日は「七夕」と知っても、日中全面戦争のキッカケの「盧溝橋事件」の起きた日と知る人は多くはないかもしれません。

長い間、元軍人4団体が毎年開いていた「7・7集会」は、いま後継4団体の「日中友好8・15の会、不戦兵士・市民の会、撫順の奇蹟を受け継ぐ会、関東日中平和友好会」が引継いで、毎年7月7日に開催しています。今年も中国大使館にも後援も戴き「さいたま市産業文化センター」で開催し150人余りが参加ました。

第1部では各4団体の代表から挨拶があり、後援の中国大使館からも楊宇参事官からもご挨拶がありました。第2部は「7・7事件から戦争の実相を考える」のテーマで纐纈厚(こうけつ あつし)先生(前山口大学理事兼副学長、明治大学特任教授、政治学博士)の約1時間余の下記の講演でした。

① 戦前日本国家とは何だったのか。

② 日中戦争の位置。

③ アジア太平洋戦争とは何だっのか。

④ 戦前と戦後の連続性。

⑤ 戦前回帰の向こうに何を。

⑥ 「戦争のできる国」にして良いのですか。

後援の後に30分余りの質疑応答がありました。

◆ 今年も5月5日に『観藤会』(2019/5)

「中帰連」千葉支部が匝瑳市の妙福寺に1997年7月に『中帰連碑』(謝罪碑)を建立しています。この「碑文」が判ると何処からも設置を断られ設置場所が決まりませんでした。当時この妙福寺の檀家総代をしていた篠塚良雄さん(元731少年隊員)がお寺に相談したところ、受け入れられ建立されました。

私たちは境内の藤の花の咲く頃の5月5日に、毎年この碑の前に集い「観藤会」と称して中帰連の皆さんを偲び、彼らの体験と思いを後世伝える思いを再確認する場としています。毎年、篠塚さんの娘さんも参加下さり今年も16人が参加下さいました。境内の篠塚さんのお墓にもお参りし、庫裏で『認罪―侵略戦争、人間から鬼へ そして人間へ』(43分)を上映し、その後「懇親会」を開き交流を深めました。参加した千葉大学に留学中の王さんは「この様な日本人が居ることを知り嬉しい」と感想を述べました。

◆「中帰連に学ぶ会」開催(2019/3)

「中帰連に学ぶ会」が2月24日(日)開かれ、今回の講師は「方正友好交流の会」の大類善啓理事長にお願いしました。「方正」とは731部隊の在った哈爾浜郊外の東方180キロに在ります。

8月9日のソ連参戦で国境付近に貼り付けられた開拓団は「哈爾浜まで行けば関東軍がいる」と信じて逃避行を続けました。しかし、関東軍は開拓団を棄民し我先に逃げ出していた (公墓の在る「中日友好園林」)

ことは知られた通りです。哈爾浜を目指した開拓団はこの方正まで辿り着きましたが、飢えと寒さや疫病などで約3000人がここで犠牲になり仮埋葬されました。

戦後、その仮埋葬の白骨の山が出現し、その状況を見かねた残留婦人の松田ちゑさんが地元政府に「埋葬許可」を願い出ました。その要望が中央政府の周恩来総理にまで届き、周総理は「それは中国政府がやらせてもらいます」との返事が届きました。その結果この方正に開拓団犠牲者のために中国政府が建立した「方正地区日本人公墓」が在ります。その現地と交流しているのが「方正友好交流の会」です。当時、中国政府は開拓民はもとより、一般兵士も含め「一部の軍国主義の犠牲者」との解釈をしていました。

この公墓の隣には残留孤児が建てた「中国養父母公墓」と、集団自決悲劇の「麻山地区日本人公墓」も並んでいます。

開拓団の犠牲一番多かったのは長野県南部ですが、その長野県阿智村には「満蒙開拓平和記念館」が在り、機会がありましたら是非お出かけ下さい。

(中国養父母公墓) (方正地区日本人公墓)

(前列左から二人目・講師の大類善啓「方正友好交流の会」理事長)

◆鷲山先生、林先生が来館(2019/3)

元東京学芸大学学長の鷲山恭彦先生が、元同校教授の林敏潔先生(南京師範大学)が同僚の姜躾宅先生と院生の葉琳さんと3月9日に来館されました。皆さん中帰連に大変関心をお持ちの皆さんです。

静岡県掛川市出身の鷲山先生は留学中の周恩来や魯迅に日本語を教えた「松本亀次郎記念 日中友好国際交流の会」(学生服の周恩来(左)と亀治郎

の会長をされています。 「中日新聞」より)

今年3月中国天津市から掛川市に、亀治郎の教え子である周恩来の蝋人形が寄贈され、鷲山先生はその中心的役割を果たされました

松本亀次郎(1866~1945年)は東京で中国人留学生が学ぶ「東亜高等予備学校」を設立し、約40 年にわたって中国人留学生約2万人に日本語を教えたとされています。中帰連が収容された周恩来直結の管理所での人道的扱いは、日本留学と無関係ではないでしょう。

【前列右から鷲山先生、林先生、松村理事長】

◆石川求先生「和辻哲郎文化賞」受賞(2019/3)

「記念館」会員で哲学者の石川求先生(首都大学東京大学院人文科学研究科教授)が、姫路市主催の第31回「和辻哲郎文化賞」(学術部門)を受賞されました。

実は元中帰連神奈川支部の絵鳩毅さんが東大で哲学を学び文部省に入省しました。しかし、「図書検閲」の仕事を指示され「尊敬する恩師の検閲など出来ない」と絵鳩さん文部省を辞し、地方の女学校の先生になりました。

当時としてはそのくらい異例のリベラリストの絵鳩さんも、戦場では行軍の先に中国人を歩かせる「人間地雷探知機」に使ったり、中国人を杭に縛り付け険で突き刺し殺す「実的刺突」を部下に命じたことを証言していました。

石川先生は絵鳩さんが哲学・カントを学んでいるこを知り、生前の絵鳩さんにも面談しています。石川先生は受賞式の「スピーチ」の大部分をその絵鳩さんと中帰連のことを紹介下さいました。

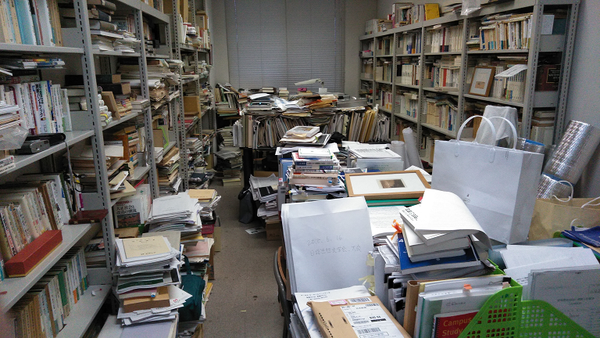

◆ボランティアの皆さんが大掃除(2019/1)

普段「記念館」は芹沢事務局長と司書の宮本の二人で、事務作業や来館者の対応などをしています。

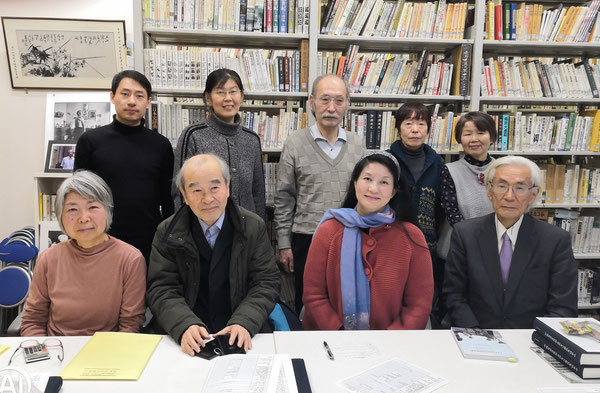

そんな訳で掃除や資料整理などになかなか手が回らず、昨年も自主的にボランティアの皆さんが忙しい暮れの12月26日に大掃除に来て下さいました。

記念館は会費やカンパをお送り下ささる皆さんと共に、こんなボラティアの皆さんにも支えられていま (大掃除に駆けつけて下さった皆さん)

ご理解ご支援下さる皆様に改めて御礼申し上げます。これからも「信頼関係を築き平和を維持する」ことを信じて、「中帰連・管理所」の歴史の事実を伝え続けます。今年も宜しくお願い致します。

◆ 天津外語大前学長・修剛先生来館(2018/12)

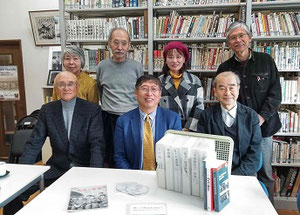

横浜の「生涯教育」の国際学会に参加されていた天津外国語大学前学長の修剛先生が、日程の都合を付けて下さり12月12日にご来館下さいました。同大学は中国の外国語専門8大学の一つで、昨年まで修先生は同大学の学長を17年もされていました。

修先生は「中帰連・記念館」に関心を持ち、当日は松村理事長、芹沢事務

(前列中央・修先生、前列右・松村理事) 局長らと面談しました。

意見交流の中で同大学の日本語部の学生は1学年220人、院生が100人くらいおり、全中国では500学部70万人くらいの学生が日本語を学んでいるとのことでした。 (下:「天津外国語大学」)

◆神奈川県高教組の「会報」で紹介(2018/12)

今年10月に来館された神奈川県立高校の教師が来館下さり、そのレポートを同高教組の会報報『かながわ平和通信』No184号(11月28日発行)に、5頁に渡り「中帰連・記念館」特集を組んで下さいました。

「中帰連・記念館」のことが少しず広がって行くことを嬉しく感謝致します。

中帰連に限らずもう戦争体験者は殆ど居らず、ますます当記念館の存在価値が貴重になり、多くの皆様のご来館とご利用をお待ちしております。

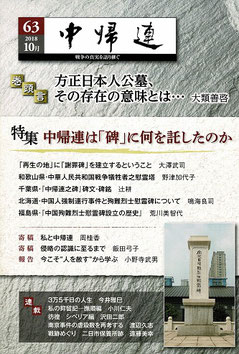

◆『中帰連』63号発行(2018/12)

かつて右翼などから中帰連の発言・証言が「嘘だ、洗脳だ」との攻撃や、一部の学者からも「信用できない」との批判が起きました。

中帰連はその反論として1997年に季刊誌『中帰連』(現在「不定期」)を発刊しました。高齢のため2002年に中帰連が解散した後も、「中帰連」発行所が編集発行を続けています。

私たちは中帰連の皆さんが如何なる体験をし、帰国後、如何なる生き方をしたかを伝える努力をしています。それは「信頼関係を築き平和を維持する」ということです。

多くの市民が虐殺され一番被害の多かった中国が、1956年の特別軍事法廷で起訴されたのはわずか45人、その45人に死刑も無期もなく、シベリアの5年と管理所の6年が刑期に参入されました。そして、帰国には新しい服に靴、毛布、更に現金50元までもらい帰国したことをどれだけの日本人が知っている事でしょうか。彼らは管理所での「人道的扱い」で目覚め「鬼から人間に戻して貰った」と感謝していました。(A5版156頁)

【必用な方は記念館まで、本誌500円(〒別)で振込用紙同封でお送ります】

◆元中帰連・西尾克己さん逝去(2018/11)

岐阜県恵那市の元中帰連・西尾克己さんが11月16日に逝去(享年99歳)されました。奥様が亡くなってから、まだ49日も経たないうちの訃報でした。ご遺族のお話しでは「12月に満99歳だった」とのことで、仁木ふみ子・前館長の名前もご存じでした。

19日の葬儀には芹沢事務局長や「受け継ぐ会」から岐阜支部長の今井さん(記念館理事)なども参列下さいました。ご子 息の挨拶(今年の賀状)

の中で、5年間のシベリアリア抑留や6年間の撫順戦犯管理所生活など、戦争体験を証言してきたことなども紹介されました。

西尾さんは「記念館」開設の時も駆けつけて下さり、長い間、自らの体験証言など「中帰連」の運動に長い間ご尽力下さいました。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。西尾さん有り難う御座いました。

◆「兒嶋先生を偲ぶ会」(2018/11)

兒嶋先生(「記念館」理事・長岡大学教授)の慶応大学時代の恩師である松村高夫先生(当館理事長)や、当時の「松村ゼミ」仲間であった北村行伸先生(一橋大学教授)など松村ゼミのOB/OG会が中心になり11月10日に慶応大学で「兒嶋先生を偲ぶ会」が開かれ (「慶応大学」で)

40人余りが参加しました。

松村先生の開会挨拶に続き、兒嶋先生の弟さんの兒嶋秀之さんからも「兄の思い出」と共にご挨拶がありました。その後、当記念館やABC企画、米国の原爆投下の責任を問う会など、兒嶋先生が協力していた市民団体、また大学からは多くの松村ゼミの仲間からも兒嶋先生への思い出が語られ、続く懇親会でも皆様から兒嶋先生の思い出が披露されました。

◆「髙橋哲朗さんを偲ぶ会」(2018/10)

既報の通り昨年11月、元中帰連事務局長の髙橋哲郎さんが急逝され、10月6日に都内で『髙橋哲郎さんを偲ぶ会』(主催:撫順の奇蹟を受け継ぐ会、中帰連平和記念館、中帰連発行所、再生の大地合唱団)が開かれました。

当日はご長女とご長男(奥様はご高齢のため不参加)を含め、髙橋さんを偲ぶ60人余りの皆さんが参加下さいました。

(姫田光義「受け継ぐ会代表、記念館理事) 遠くは「受け継ぐ会・岩手支部」の寺沢支部長や岐阜支部の今井さんも参加、中帰連の映画『日本鬼子』制作の松井稔監督や、フォトジャーナリストの豊田直巳などもご参加下さいました。

最初に実行委員長として姫田光義先生(「受継ぐ会」代表・「記念館」理事・中央大学名誉教授)の主催者挨拶に始まり、続いて、在りし日の髙橋さんの写真や映像が映されました。その後、関係者の皆様が髙橋さんの思い出を語り、最後に副実行委員長の松村高夫先生(記念館理事長・慶応大学名誉教授)が、過日、髙橋さんが感動したシューベルトの『冬の旅』の一節をピアノ伴奏で独唱し、最後にご遺族の姉弟さんからお礼の言葉を戴きました。

お世話になった髙橋さんに、改めて心より感謝と御礼申し上げます。安らかにお休み下さい。私たちは此からも中帰連皆様の体験した平和を求める前代未聞の「中帰連」体験を後世に伝えることを誓います。

「再生の大地合唱団」 「蒙古踊り」

◆「兒嶋俊郎・理事」が急逝(2018/9)

記念館理事をお願いしていた兒嶋俊郎先生(長岡大学教授)が8月19日、韓国学会出席のため前日成田のホテルに宿泊し、その食堂でくも膜下出血で倒れ救急搬送されましたが救命できず逝去(享年62歳)されました。

兒嶋先生は記念館の松村高夫理事長の慶応大学時代の教え子で、「初めて教え子を亡くした」と大変ショックを受けており、11月10日に兒嶋先生と同じ当時の松村ゼミの仲間などが11月10日に慶応大学三田キャンパスで「兒嶋先生を偲ぶ会」を開きます。

理事ら7人がご自宅と大学の図書整理に伺いました が、 (北京の学会・2015年)お手伝下さった中国留学生のゼミ生に「どんな先生だった?」と聞くと、「優しい先生だったと」と応えてくれました。

兒嶋先生は何時も理事会や研究会のために長岡から230キロの高速を3時間かけて通って下さり、理事会後の「懇親会」にもお付き合い下さり、とても優しい謙虚な先生でした。次号『会報』23号(11月下旬発行予定)で詳細を報告致します。

兒嶋先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

そして、兒嶋先生有り難う御座いました! (兒嶋研究室・長岡大学)

◆「平和のための博物館市民ネット」参加(2018/9)

毎年開催される「平和のための博物館市民ネット」の全国交流会が、今年は「ひめゆり」の担当で沖縄で9月8,9日に開かれ50人余りが参加し、記念館からも松村理事長以下5名の理事らが参加しました。

初日は那覇市内の「ひめゆり学園」(沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校)の跡地の一部を、生き残った彼女たちが買い求め建てた「ひめゆりピースホール」で開かれました。

最初に安斎育郎さん(立命館国際平和ミュージアム名誉館長)の主催者挨拶に続き、この春に館長を交代した「ひめゆり部隊員」だった島袋淑子前館長や、館長を引き継いだ普天間朝佳新館長からも挨拶がありました。館長の他、館内説明もひめゆり部隊員だった女性たちから次 (南風原町の「憲法九条碑」)

世代の若い皆様に引き継がれました。

その後、8団体から報告があり「中帰連平和記念館」も松村理事と芹沢事務局長が中帰連と記念館の近況報告をしました。報告の後、「懇親会」に移り各団体との交流があり、地元からは沖縄舞踊も披露されフィナーレは全員で「エイサー」を踊り閉会となりました。

(フィナーレは皆で「エイサー」) (「ひめゆり平和祈念資料館」)

2日目は会場を南部糸満市の「ひめゆり平和祈念資料館」に移り、祈念館見学の後に3団体からの報告がありました。午後は希望者による「フィールドワーク」があり、陸軍病院本部壕跡、ひめゆり最期の荒崎海岸、沖縄最初の埋葬慰霊碑の「魂魄の塔」などを見学し那覇空港で解散しました。

(「ひめゆり」最期の荒崎海岸) (集団自決の「チビチリガマ」)

私たち参加者5人は2泊延泊し読谷村の「米軍初上陸地点」「チビチリガマ」、4カ所の「憲法九条碑(本島に4基、離島に2基)」「平和公園・資料館・平和の礎」「沖縄師範健児の塔」などを訪ね、改めて「沖縄の地獄」を再認識しました。

尚、来年の「全国交流会」は、私たち「中帰連平和記念館」と「丸木美術館」の協力で「10月26、27日」に埼玉の「国立女性教育会館」で開催予定です。

◆【「戦争遺跡保存全国シンポ」参加】(2018/8)

当記念館も参加している『戦争遺跡保存博物館ネット』の全国交流会が8月18、19日の両日、愛知県豊川市の「豊川市勤労福祉会館」で開かれました。

参加者は約150人で初日は伊藤厚史さんから「愛知県の戦争記念碑からみた戦争と国民」と題した記念講演や、「戦争遺跡保存全国ネットワーク」共同代表の出原恵三さんの基調報告がありました。

続いて、地域報告に移り最初に地元「豊川海軍工廠跡地保存を進める会」代表の伊藤泰正さんから、「豊川海軍工廠平和公園と保存運動」と題し、20数年余りの運動・努力が実り、今年7月に「豊川海軍工廠平和公園」が実現し開園した報告がありました。次に、その海軍工廠が戦争のため一時「天竜峡分工場」として疎開していた報告もありました。

その後、総会が開かれ経過報告、会計報告、運動方針などが提案され承認しれました。組織は個人会員145人、38団体との報告でした。

2日目は「保存運動の現状と課題、調査の方法と整備技術、平和博物館と次世代への継承」の三つの分科会に分かれ16件の報告がありました。当記念館は「平和博物館と次世代委への継承」の第三分科会で、芹沢事務局長が中帰連や記念館の近況などを報告しました。来年は熊本での開催が決まりました。

🔷【今年も「7・7集会】開催(2018/7)

中国への侵略戦争のキッカケになった盧溝橋事件の「7月7日」を忘れないため、元軍人4団体が長い間毎年「7・7集会」を開いてきました。しかし、元軍人たちが鬼籍に入り市民にも呼びかけ名前の変更や後継団体などが受け継ぎ毎年開催しています。

元軍人4団体とは「日中友好元軍人の会→日中友好8・15の会、中国帰国者友好会→関東日中平和友好会、不戦兵士の会→不戦兵士・市民の会、中国帰還者連絡会→撫順の奇蹟を受け継ぐ会」で、集会は4団体共済で今年は埼玉会館で中国大使館の後援を受け開会しました。

集会は新宅久夫「関東日中平和友好会」会長の開会の辞に続き、来賓の中国大使館の郭燕公使の挨拶がありました。

続いて、「関東日中平和友好会」顧問の武吉次朗さん自身が体験した、敗戦後の日本人流用体験を「日中関係を推進した国民の力」と題した記念講演がありました。「流用」とは戦後の中国復興のために、日本人の「医療、鉄道、航空、工業・・・・」などの技術者が協力を求められてもので、半強制的で当初は「帰国したい」一心でしたが、徐々に中国復興のために尽くし貢献した貴重な体験談でした。休憩挟んで二部では4団体の代表がその経緯や現状などを報告しました。

◆【今年も「観藤会」開催】(2018/5)

「中帰連・千葉支部」が匝瑳市の「妙福寺」境内に1997年に建立した「中帰連碑」に毎年5月5日に集い、中帰連の皆さんを偲び彼らの体験と思いを後世に伝える思いを新たする集いを開いて(「撫順の奇蹟を受け継ぐ会・NPO中帰連平和記念館」共催)います。

今年は初めて中帰連・撫順戦犯管理所の体験を歌う『再生の大地合唱団』も参加し、「受け継ぐ会・東京支部」はバスを仕立て参加し、電車や車の参加者など40名余りが参加しました。

この碑の建設に貢献された中帰連の篠塚良雄さん(元731少年隊員)の娘さんとお孫さんも参加下さり、境内の篠塚さんの墓前にもお参りさせて戴きました。

「観藤会」の名の通り境内には池の上に立派な「藤棚」がありますが、今年は咲き終わっていました。

碑の前で記念写真を撮り合唱団が『再生の大地』を歌い、その後、庫裏で自己紹介や渡部元千葉支部長の挨拶、篠塚さんのお嬢さんなどからもお話がありました。「受け継ぐ会」の姫田代表などからも説明などもあり、「中帰連碑」の碑文と、その設立趣意書(下記に添付)を朗読し来年の再会を誓いました。

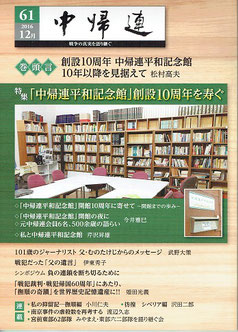

◆【季刊「中帰連」61号 記念館特集】

この季刊『中帰連』は中帰連の皆さんの証言が右翼からの「洗脳・嘘」との批判への反論として1987年に発刊された季刊誌です。高齢のため中帰連が2002年に解散した後も、後継団体の「中帰連発行所」が年3回発行を継続しています。

戦争と言えば誰もが「被害・悲劇」を訴えるが原因と責任を考えることは少なく、ましてやや加害を語ることは殆どない。

この中帰連の皆さんは「戦犯」として中国の撫順と太原「戦犯管理所」に6年間収容され人道的扱いを受け、自ら犯した加害・虐殺などを告白し「鬼から人間に」戻って帰国を許された。1062人の戦犯のうち起訴されのは僅か45人、周恩来は「復讐や制裁では憎しみの連鎖は切れない」と判決文を4回も書き直しを命じ45人に一人の死刑も無期も認めなかった。更に、シベリア抑留の5年と管理所の6年の計11年が刑期に参入され殆ど刑期満期前に帰国を許された。因みにアジア各地でのB、C級戦犯裁判では971人が処刑されている。

この季刊『中帰連』61号は、その中帰連や戦争関連の「資料・映像」などを集積し、必要な人に提供している私たちの『NPO中帰連平和記念館』の特集号です。

(申込は記念館へ npo-kinenkan@nifty.com)送料込¥500

【「撫順戦犯管理所」関係者一行が来館】

「撫順戦犯管理所」の孫所長(館長)など6人が6月21~25日来日し、24日には記念館にも来館しまた。来館前には札幌の伊東秀子さん(「中帰連」上坪鉄一氏の遺族)や、都内の元中帰連事務局長の髙橋哲郎さんにも面会しました。

記念館の「懇親会」では理事らが参加し交流を図りました。記念館側からは档案館などに所蔵されている「中帰連関連資料」の開示要請があり、今後よりいっそうの交流を深めることを確認しました。(写真は「記念館」での交流会)

【北京の「中日関係シンポジウム」に参加】

中国・北京京倫理飯店において2015年9月21,22日の2日間、中国友誼促進会が主催し、記念館も後援している『戦争の痛みを忘れず、心の中に永遠の平和―中日関係シンポジウム』開かれ、記念館関係者から松村髙夫理事長、石田隆至理事、小島俊郎理事、張宏波先生、荻野富士夫先生が参加発表しました。当日は元中帰連の小島隆男さんと上坪鉄一さんのご遺族や、岡崎嘉平さんのご遺族も参加され、日本人の参加は21名、中国側参加者28名でした。

2日間に報告されたテーマは、大別すると下記の三点でした。

(1)安倍首相の戦後70年談話、安保関連法案の強行採決などの日本の右傾化する政治状況、その右傾化傾向が日中関係に及ぼす影響、さらに日中の民間友好団体の交流を通じた関係改善の展望について報告された。

(2)日本の朝鮮、中国などの植民地支配のなかで起こった歴史事実に関する諸問題、即ち慰安婦問題、731部隊の人体実験、細菌戦による被害、 関東大震災時の中国人虐殺、重慶爆撃、花岡事件などが、日本における補償裁判と関連づけて報告された。

(3)中帰連について、中国の撫順戦犯管理所での寛大政策の実行、および、日本における中帰連の活動について報告があり、さらに中帰連会員の家族の視点から伊東秀子氏(父は元中帰連会員・上坪鉄一氏)と小島一博氏(父は元中帰連会員・小島隆男氏)が報告した。

「発言要旨」は下記の『会報』14号(PDF)をご参照下さい。

【松村理事長(左から3人目)、伊東弁護士(左)】

(石田隆至・理事) (兒嶋俊郎・理事)

【むのたけじさん「記念館」で講演】

2015年6月13日記念館でむのたけじさんの「講演会」が開かれ100歳の年齢感じさせず1時間半余りもお話し下さいました。講演の最後に『死んでも会費を払うから、運動を続けて欲しい』とまで記念館を評価して下さいました。

今どんな時代か。これからの社会情勢。何に気をつけてどう生きるか。中国関係・朝鮮関係が現状のようなことでは情けない。19から20世紀の歴史を振り返ってみると戦争の頻発である。なぜ戦争がおこるのか。今の戦争は経済の仕組みが行き詰まったとき、それを打開するための戦争が大半である。

その中心にはアメリカ経済の行き詰まりがあり、失業が7%位になると悲鳴を上げ戦争が起こる。生産は自給自足、注文生産、そして資本主義の博打でもある「見込生産」だが、期待が外れると深刻な事態になるとなどと指摘した話から始まった。

他に「原発、温暖化、核兵器、第3次世界大戦の危機、集団的自衛権、中国の先行き、訪中体験・・・」など多義に渡り机を叩いて現状に怒っていました。詳細は兒嶋俊郎理事(長岡大学教授)が纏めた下記「PDF」をクリック下さい。

【記念館基本情報】

住所:〒350-1175 埼玉県川越市笠幡 1948-6

最寄り駅:東武東上線「鶴ヶ島駅」西口(タクシー10分)

JR川越線「笠幡駅」徒歩25分

【開館日】「水、土、日」10:30~16:30(なるべく事前にご連絡下さい)

TEL&FAX:049-236-4711

E-mail:npo-kinenkan@nifty.com

HP: http://npo-chuukiren.jimdo.com/

郵便振込:(00150-6-315918)

口座名義:「中帰連平和記念館」年会員:5000円 (カンパ歓迎)

名誉顧問:むのたけじ(フリージャーナリスト)

理事長:松村髙夫(慶応大学名誉教授)

地図:https://goo.gl/maps/6svNN7sVCpF2